-

ペンと剣 増補新版

¥2,530

2026年2月15日(日)15:00~16:30 訳者 中野真紀子様によるトークイベント開催! 増補新版『ペンと剣』(中野真紀子 訳)が里山社から刊行されました。 『オリエンタリズム』などの著作で知られるエドワード・サイードのインタビュー集です。 サイードはコロンビア大学の比較文学の教授であり、パレスチナに関して積極的に関わり、そのことを自身の学問研究にも深く反映させた知識人でした。 1948年のイスラエルの軍事侵攻(ナクバ)で故郷を追われたパレスチナ人のひとりでした。 本書は1987年~1994年の7年間にかけて、オスロ合意という大きなターニングポイントを挟んでのインタビュー集になっています。 現在に至るまでのパレスチナ・イスラエル・アメリカ・アラブ諸国の関係性や出来事がよく分かります。 今回の増補新版により、現在の世界の在りざまが、サイードの指摘の先見性によって非常にクリアに見えてきます。 以下はこのインタビュー集で語られることのほんの一部ですが、 いまの日本にいる人々にとっても切実なテーマだと感じられました。 *サイードは早くからパレスチナとイスラエルの二国家共存、つまりパレスチナとしてイスラエルの存在を承認することを提唱していました(異なるものの否認や追放でなく) *犠牲者の犠牲者としてのパレスチナ人、ヨーロッパでジェノサイドにあったユダヤ人によって迫害されるという非常に際立った立場にいることを指摘し、 *さらにインタビュー後のことになりますが、9.11.以後、排除したい相手をテロリストとみなす思考方式が国や地域を変え広がっていくことをサイードは危惧していたそうです。 「パレスチナという理念は、他者との共生、他者の尊重、パレスチナ人とイスラエル人とが互いに相手の存在を認めることである」 という一文がカバーに記されています。 遠い国の出来事が様々な観点から自分事に引き付けて考えられる本です。 他の関連書とともに販売をしています。 【出版社による紹介文】 分断が進む世界への絶望に抗うために 広い視野で希望を見出すサイードの思想 西洋中心の価値観に異議を唱え、アカデミズムの枠を越えて政治に声を上げた人物像を浮かび上がらせる、サイードをこれから読む人にも最適な一冊。西洋の視点を通して表象されたアラブ・イスラム世界のステレオタイプを、西洋が支配に利用してきたことを論じ、権力と知識の関係を問い直す古典的名著『オリエンタリズム』。西洋の文化や文学が植民地支配や帝国主義と深く結びつき、権力構造に奉仕してきたことを分析する『文化と帝国主義』。自著をわかりやすい言葉で語り、パレスチナ問題に通ずる世界の構造を広い視野で捉え「和解と共生」への道を示すインタヴュー集。 「パレスチナという理念は、他者との共生、他者の尊重、パレスチナ人とイスラエル人とが互いに相手を認めるという理念である」 目次 復刊によせて 序文 イクバール・アフマド 第1章 パレスチナ人の祖国追放をめぐる政治と文化 第2章 オリエンタリズム再訪 第3章 ペンと剣│文化と帝国主義 第4章 イスラエルとPLOの合意│批判的評価 第5章 パレスチナ│歴史への裏切り 謝辞 デーヴィッド・バーサミアン 2010年版序文 ヌバール・ホヴセピアン エドワード・W・サイード略歴 文庫版・訳者あとがき 増補新版・訳者あとがき 索引 著者プロフィール エドワード・W・サイード (エドワード ワディ サイード) (著) 1935年イギリス委任統治下のエルサレムに生まれ、エジプト・カイロの英国系学校に通う。1951年に渡米しアメリカで高等教育を受ける。プリンストン大学、ハーヴァード大学で学位を取得。コロンビア大学で英文学・比較文学を教える。『オリエンタリズム』『知識人とは何か』(ともに平凡社)、『文化と帝国主義』『遠い場所の記憶──自伝』(ともにみすず書房)などのポスト・コロニアル研究における画期的書物を記す。1967年第3次中東戦争を機にパレスチナ解放運動の理念に共鳴し、ヤセル・アラファトの演説原稿の作成を手伝うなど西欧社会や文化への深い理解を通じて解放運動に貢献。1977年からPNC(パレスチナ民族評議会)のメンバーとなり米国との和平提案を仲介するなど、対話による解決に向けて尽力。『パレスチナ問題』『イスラム報道』(以上みすず書房)などのパレスチナ問題に関する書籍も多数出版。次第にPLO主流派とは隔たりが大きくなり、91年に白血病と診断されPNCを辞任。93年のオスロ合意には警鐘を鳴らし解放運動の中では孤立したが、死の直前まで精力的な政治批判をつづけた。03年死去。 デーヴィッド・バーサミアン (デーヴィッド バーサミアン) (著) 1945 年ニューヨーク生まれ。両親はアルメニア人でトルコにおける大虐殺(1915 年)を逃れてアメリカに渡った。コロラド州ボールダー市を拠点としたコミュニティー放送局の活動に携わり、アメリカの主流メディアが取り上げない体制批判の声をとどける番組「オルターナティブ・ラジオ」を1986 年後半に創始し、現在も活動を続けている。ノーム・チョムスキーとの数知れぬ対談が有名だが、その他にもエドワード・サイード、ハワード・ジン、タリク・アリ、アルンダティ・ロイ、ラルフ・ネーダーなど数多くのプログレッシヴな論客との対談を重ね、それに基づく書籍も多数刊行している。独立メディアの世界に大きな足跡を残し、多数の賞を受賞している。 中野 真紀子 (ナカノ マキコ) (訳) 翻訳者。『ペンと剣』をきっかけに、サイードやパレスチナに関連する書籍や映像の翻訳を多数行っている。最新訳書はアーティフ・アブー・サイフ著『ガザ日記:ジェノサイドの記録』(地平社)。他の分野では、ノーム・チョムスキー/エドワード・ハーマン共著『マニュファクチャリング・コンセント――マスメディアの政治経済学』(トランスビュー)、ナオミ・クライン著『地球が燃えている――気候崩壊から人類を救うグリーン・ニューディールの提言』(共訳、大月書店)など。独立メディア系の活動では、ニューヨーク発の非営利メディア Democracy Now!の日本語版を提供する「デモクラシー・ナウ!ジャパン」の代表を務める。

-

チェルノブブイリの祈り 完全版

¥3,630

SOLD OUT

1986年4月26日、その事故は起こった。人間の想像力をこえる巨大な惨事に遭遇した人びとが語る個人的な体験、その切なる声と願いを、作家は被災地での丹念な取材により書きとめる。消防士の夫を看取る妻、事故処理にあたる兵士、汚染地に留まりつづける老婆――。旧版より約1.8倍の増補改訂が施された完全版。解説=梨木香歩 ノーベル文学賞受賞(2015年) 全米批評家協会賞ノンフィクション部門受賞(2005年) HBOドラマ『チェルノブイリ』(2019年)典拠 ----- 孤独な人間の声 見落とされた歴史、そしてなぜチェルノブイリはわたしたちの世界像に疑いをおこさせるのか――自分自身へのインタビュー 第一章 死せるものたちの大地 兵士たちの合唱 第二章 創造の冠 人びとの合唱 第三章 悲嘆に心うたれる 子どもたちの合唱 孤独な人間の声 歴史的情報 エピローグの代わりに 訳者あとがき 解 説……………梨木香歩 スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ(Светлана Алексиевич) 1948年ウクライナ生まれ。国立ベラルーシ大学卒業後、ジャーナリストの道を歩む。綿密なインタビューを通じて一般市民の感情や記憶をすくい上げる、多声的な作品を発表。戦争の英雄神話をうち壊し、国家の圧制に抗いながら執筆活動を続けている。ほかの作品に、『戦争は女の顔をしていない』『ボタン穴から見た戦争──白ロシアの子供たちの証言』(原題:最後の生き証人)『アフガン帰還兵の証言──封印された真実』(原題:亜鉛の少年たち)『セカンドハンドの時代──「赤い国」を生きた人びと』など。本作および上記四作をあわせて、「ユートピアの声」五部作と位置づけている。2015年ノーベル文学賞受賞。 松本妙子(まつもと たえこ) 1973年早稲田大学第一文学部露文科卒業。翻訳家。アレクシエーヴィチの『死に魅入られた人びと──ソ連崩壊と自殺者の記録』『セカンドハンドの時代』を翻訳。

-

伊藤明彦の仕事 1 未来からの遺言 被爆太郎伝説

¥2,420

SOLD OUT

著 者 伊藤明彦 ジャンル 原爆・戦争・歴史 刊行日 2024年12月10日 判 型 四六判並製カバー装 頁 数 356 出版社 水平線 〈「この物語の主人公と、周辺の人々の本名をあかすことはできません。その理由は、この文章を最後まで読んでくだされば、お判りいただけると思います。 いまから九年前収録され、ある場所に眠っている三巻の録音テープ。このテープのなりたちをめぐる事実を、自分の記憶が正確なうちに書きとめておくために。そしてもしできることなら、この文章を読んでくださるあなたにも、この録音テープをめぐるふしぎを、私といっしょに考えていただくために。」(『未来からの遺言』序文より)〉 〈被爆者の体験を録音し記録する作業に取り組んでいた著者は、長崎で被爆した吉野啓二さんの話に深い感銘を受ける一方で、それとは矛盾するある思いを抱いた。吉野さんの語りを、自分はどのように受けとめたらよいのだろうか──。 被爆者という存在のありよう、原子爆弾と人間との関係の本質を問いかける『未来からの遺言』と、これをもとに創作された『シナリオ 被爆太郎伝説』との合本。〉

-

脱成長と食と幸福

¥3,190

セルジュ・ラトゥーシュ(著/文)中野 佳裕(翻訳) 発行:白水社 2024年8月刊行 四六判 230ページ 紹介 地球の健康も考え、脱成長しながら豊かに食べてゆく方法──「節度ある豊かさ」で生きのびる技法を、幸福と食の観点から示す。 [目次] 序章 第1部 脱成長、そして幸福の逆説──簡素に生きる歓び 第1章 「良き生」の変容──天国での至福から富の所有へ 第2章 富の指標の批判からブエン・ビビールの再発見へ 第2部 美食、ジャンクフード、脱成長 第3章 脱成長は食生活をどのように変えるか? 第4章 脱成長とスローフード 第5章 脱成長と肥満 第6章 余り物に対処する技術──廃棄物問題を考える 結論に代えて──カタツムリの二つの教訓への回帰 エピローグ──パンデミック以後 謝辞 解説 訳者あとがき 註記 著者プロフィール セルジュ・ラトゥーシュ (セルジュ ラトゥーシュ) (著/文) セルジュ・ラトゥーシュ(Serge Latouche) 1940年生まれ。フランスを代表する経済哲学者・思想家。パリ南大学(オルセー)名誉教授。主要著書に『脱成長』(白水社文庫クセジュ1040)、脱成長がもたらす働き方の改革』(白水社、2023年)、『経済成長なき社会発展は可能か?──〈脱成長〉と〈ポスト開発〉の経済学』、『〈脱成長〉は、世界を変えられるか?──贈与・幸福・自律の新たな社会へ』、『脱成長(ダウンシフト)のとき──人間らしい時間をとりもどすために』などがある。 中野 佳裕 (ナカノ ヨシヒロ) (翻訳) PhD(英サセックス大学)。専門は社会哲学、グローバル・スタディーズ、社会デザイン学。 立教大学社会デザイン研究科特任准教授。 単著に『カタツムリの知恵と脱成長──貧しさと豊かさについての変奏曲』(コモンズ、2017年)、共編著に『21世紀の豊かさ──経済を変え、真の民主主義を創るために』(コモンズ、2016年)など。訳書にセルジュ・ラトゥーシュ著『脱成長』(白水社文庫クセジュ、2020年)、『脱成長がもたらす働き方の改革』(白水社、2023年)、ステファーノ・バルトリーニ著『幸せのマニフェスト──消費社会から関係の豊かな社会へ』(コモンズ、2018年)、セルジュ・ラトゥーシュ著『〈脱成長〉は、世界を変えられるか?──贈与・幸福・自律の新たな社会へ』(作品社、2013年)、ジャン=ルイ・ラヴィル編『連帯経済──その国際的射程』(北島健一・鈴木岳との共訳、生活書院、2012年)、セルジュ・ラトゥーシュ著『経済成長なき社会発展は可能か?──〈脱成長〉と〈ポスト開発〉の経済学』(作品社、2010年)など。

-

幸せのマニフェスト

¥3,300

ステファーノ・バルトリーニ 著、中野佳裕 訳 四六判/360ページ 2018年8月 誰もが幸せになりたい。だが、多くの人たちが幸せとは感じていない。 その根本的な原因は関係性の質の悪化である。 そして、最も模倣してはならないのが米国だ。 先行研究によれば、消費主義に大きな価値を置く人は、 そうでない人と比べて幸福度は低く、 不安や苛立ちの諸症状やうつ病の高いリスクを抱えている。 多くのデータと多方面にわたる考察から、現代社会の不幸せの原因を探り、 解決の方向性を示す。 目次 日本語版への序文 序 章 幸福の逆説 第Ⅰ部 短いマニフェスト 1 現代社会の病理 2 病の原因 ――価値観の変化 3 病の治療法 ――関係を豊かにする政策 第Ⅱ部 米国 ――模倣すべきではない事例 1 米国人がいつも不幸せで、常に長く働かなければならないのはなぜか? 2 関係性の悪化が経済成長を生む 第Ⅲ部 関係の質は何に依存するのか? 1 市場、価値、関係性 2 欲望の製造 ――マスメディア 3 人間は商品を買うために生まれたのか? 4 人間は働くために生まれてきたのだろうか? 5 我々はどのような生き物なのだろうか? 第Ⅳ部 幸せのための政策 1 都市生活 ――関係の豊かな都市をつくる 2 子どものための政策 3 広告に対する政策 4 民主主義を変える 5 働き方をどう変えるか 6 健康のための政策 7 関係を豊かにする政策への反論 第Ⅴ部 2008年の金融危機 1 恐るべき米国の消費者の誕生 2 防御的資本主義の内部爆発 3 何をすべきか? 4 オバマ政権を振り返る 第Ⅵ部 関係の豊かな社会は可能だ 1 可能な現実の要素 2 20世紀は終わった 〈解説〉 関係の豊かさとポスト成長社会 1 はじめに 2 翻訳の経緯 3 『幸せのマニフェスト』を読む 4 日本への示唆―関係の豊かな社会は可能だ 著者プロフィール ステファーノ・バルトリーニ イタリアのシエナ大学政治経済・統計学部准教授。ロバート・パトナムの社会関係資本の研究に影響を受け、経済成長と開発が先進社会の幸福度、社会関係、生活環境に与える様々な影響を分析する研究をイタリアで牽引している。2010年にイタリア語で刊行された『幸せのためのマニフェスト』は、ポスト成長社会の展望を「関係の豊かさ」に焦点を当てて考察する良書である。本国でベストセラーとなるほか、ヨーロッパ各国語に翻訳され好評を博している。日本語特別編集版では、欧米諸国における右派ポピュリズムの台頭の背景やマスメディアで取り上げられない急進左派運動の躍進についての分析など、2010年代の混迷する世界情勢についての考察を新たに加えている。 (出版社ホームページより)

-

カタツムリの知恵と脱成長

¥1,540

中野佳裕 著 コモンズ A5判/152ページ 2017年12月 「大きな家(=殻)を欲しがったちびカタツムリはその願いを実現しました。 でも、まわりにエサがなくなったとき、殻が重すぎて仲間たちのように動けず、 やがて餓死してしまったのです。 過剰な成長を求める人間は大丈夫でしょうか?」 ホンモノの豊かさを構想するための「思考の物差し」の提供を目指す作品。 現代思想の最先端を取り込みつつ、わかりやすく論じる。 大学や市民勉強会のテキストに最適。 目次 プロローグ 世界をケアするために 第1章 カタツムリの知恵と脱成長 第2章 〈貧しさ〉を問い直す マジード・ラーネマの思想を訪ねて 第3章 精神の地域主義 セルジュ・ラトゥーシュの思想との出会い 第4章 生まれてくる生命を支える社会を創る エピローグ そしてスイミーになる And Becoming Swimmy (出版社ホームページより)

-

新百姓2号

¥3,150

SOLD OUT

■『新百姓』2号概要 発酵部数|8,888冊限定、全てに手作業でシリアルナンバー打刻 定 価|3,150円(税込) (=米サイコウ!) 判 型|B5変形判 頁 数|254P(フルカラー) ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「なぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らせないのか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、 人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、それを単に敵として抗うのではなく、 その巨大なシステムすら遊び道具として活用する、 そんな新しい生き方を探究している人たちの 問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、 その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。 2号のテーマは、「米をくう」です。 (出版社より)

-

肩書きのない人生

¥2,200

渡辺京二 弦書房 紹介 ここ一年ほどの渡辺京二さんの発言内容をまとめました。 「世界が不景気になったから自分は不幸になったとか、日本は世界で一流国となったから幸せになった、ってなことは一切ない。僕の生涯の幸福というのは、一切そういうのとは関わりがなかったの」。昭和5年生れの独学者の視角は、限りなく広い。終りなき思索の旅から紡ぎ出される言葉を、独特の語り口で収録した発言集の第2弾。本書には、〈1970年10月~12月の日記〉も初収録される。三島由紀夫事件への想い、最初期の水俣病闘争の実情、日々の読書録等、渡辺史学の源を初めて開示。「自分と向き合う」大切さがわかる一冊。 目次 肩書のない人生 寄る辺なき時代を生きる あなたにとって文学とは何か 道子の原郷 コロナと人間 日記抄(一九七〇年十月~十二月)

-

二弍に2

¥4,290

SOLD OUT

『二弐に2(にににに)』のテーマは「200年」という時間軸です。 今この時代には、 200年という時間軸で物事を捉えることが必要なのではないかと仮説を立て、長期的な視座を持って活動されている方々に寄稿を依頼しました。 そして、詩や短歌、写真、エッセイ、小説など多様な形で、返答をいただきました。 私たち自身も、いくつかの文章を書きました。 完成したらきっと何かが見えてくる。そう予感してこの本を作り始めましたが、完成した今、予感は正しかったと言うことができます。 響き合う言葉と感情をここに、提示します。 『二弐に2』 (にににに) 312ページ 2023年9月30日初版第一刷発行 発行部数 1111部 発行 らくだ舎出帆室 ブックデザイン・装丁・組版・挿画 Fulbrn Factory 装画 shunshun 目次 こわれたとけい/すいげん/未来 石原弦 ひなたぼっこ 大西文香 二〇〇年の射程を捉える 千葉貴子 いま、ここ、にいる責任ーー抱樸をたずねて 千葉智史 イマジンを聴きながら モリテツヤ 「これからの私たちの本」をつくる 髙松夕佳 「生きること」を問い直す三冊 青木真兵 夜を渡っていくために 柞刈湯葉 物語の重なり しいねはるか 辺境から考える「脱成長」 トンガ坂文庫/Youth Library えんがわ/らくだ舎 家庭内運動からSakumagというコレクティブへ 佐久間裕美子 西木根 石原弦 集う、信じる、生活を共有するーーゴーバルで見つけたこと 千葉智史 コミュニティと継承と 柳楽光隆 私の今日/わたしの今日 柴田葵 簡素と永遠 高村友也 山里思考 千葉智史 のんびり魂 畠中悠子 おわりに らくだ舎出帆室

-

ちいさなくらしのたねレシピ 改訂新版

¥1,980

SOLD OUT

早川ユミ・文 まりぼん・絵 自然食通信社

-

アルテリ 17号

¥1,320

熊本の橙書店さんの発行する文芸誌です。 2024年2月22日発行

-

小さきものの近代2

¥3,300

明治維新以後、昭和の敗戦まで、日本は一人一人が国民的自覚を強制された時代だった。そのような時代に、天皇制国家の中で抵抗し、国家や権力と関係なく自分を実現しようと考えた人たちがいた。一人一人の「維新」を鮮かに描く比類なき叙述‼◆本書で絶筆・未完。 〈目次から〉草莽たち/明治初期農民騒擾/文明開化/岩倉使節団と明治六年政変/立身出世/明治十年戦役/土佐派の面々/愛国社と国会開設運動/明治十四年政変と自由党結成/県令三島通庸/激化事件と自由党解党/お鯉物語/解説・三浦小太郎 目次 第十章 草莽たち 第十一章 明治初期農民騒擾 第十二章 文明開化 第十三章 岩倉使節団と明治六年政変 第十四章 立身出世 第十五章 明治十年戦役 第十六章 土佐派の面々 第十七章 愛国社と国会開設運動 第十八章 明治十四年政変と自由党結成 第十九章 県令三島通庸 第二十章 激化事件と自由党解党 お鯉物語 解説・三浦小太郎 (出版社ホームページより) 渡辺京二 弦書房 368頁 2024年2月15日発行

-

小さきものの近代1

¥3,300

『逝きし世の面影』『江戸という幻景』『黒船前夜』『バテレンの世紀』に続く、日本近代素描。鮮かに浮かび上がる、名もなき人びとの壮大な物語。維新革命では、国民ひとりひとりの小さきものの幸・不幸など問題ではなかった。本書では、国家次元のストーリーではなく、近代国民国家建設の過程で支配される人びと=小さき人びとが、その大変動をどう受けとめ、自身の〈近代〉を創り出すために、どのように心を尽くしたかを描く。 (出版社より) ------ 『小さきものの近代1』 渡辺京二 弦書房 2022年7月

-

渡辺京二✕武田修志・博幸 往復書簡集 1998~2022

¥2,420

1998年に名著『逝きし世の面影』を世に問うてから昨2022年12月25日に逝去する直前まで、25年間続いた書簡の往来をまとめた一冊。〈知の巨人〉渡辺京二が晩年のこの期間にどのような道を生きようとしたのか、が浮かび上がる。その渡辺京二から「若き同行者」とも呼ばれた武田修志(ドイツ文学者)・武田博幸(ギリシア哲学、日本古典研究者)兄弟は、文学・歴史・思想の道を共に歩もうとした。彼ら3人は、その強い意志の交流を手紙文の形にして残した。「学ぶ」とはどういうことかを黙考せずにはおれないものが伝わってくる書簡集。 目次 Ⅰ 一九九八年四月~二〇一〇年十二月/ *『逝きし世の面影』刊行前から『黒船前夜 ロシア・アイヌ・日本の三国志』刊行後まで Ⅱ 二〇一一年一月~二〇一八年二月/ *『黒船前夜 ロシア・アイヌ・日本の三国志』刊行翌年から『バテレンの世紀』刊行後まで Ⅲ 二〇一八年二月~二〇二二年十二月/ *石牟礼道子逝去後から渡辺京二逝去直前まで 最後の「旅の仲間」―あとがきにかえて 渡辺京二主要著書 (出版社ホームページより) 渡辺 京二 武田 修志 武田 博幸 弦書房 392頁 2023年12月31日発行

-

Decolonize Futures vol.2

¥1,650

【10/4,10/5の読書会テキスト!】 [出版社ホームページより] 2023年は、観測史上最も暑い年でした。気候変動によって台風や豪雨の被害が年々悪化している状況が、もはや当たり前のように感じてしまいます。環境の危機は、気候変動だけではありません。地球上の様々な生物種が、類を見ない速さで絶滅している「第6の大量絶滅」に入ったと言われています。 環境破壊や気候変動が悪化してきた歴史の背景には、環境破壊を肯定し推し進めてきた経済や政治、そして文化があります。植民地主義を通じて、植民地の人々や自然を搾取可能な「モノ」とみなし、土地を征服し切り開いてきたことが歴史的な環境破壊へと繋がっていきました。 Decolonize Futures Vol. 2「脱植民地化と環境危機」は、環境危機の根底にある植民地主義を批判し、オルタナティブな未来の可能性を研究する方々とのインタビューを収録した一冊となっています。 立教大学特任准教授の中野佳裕さんと、オーフス大学助教授の本田江伊子さんを招き、脱植民地化運動が様々な変化を遂げながら展開されてきた歴史、脱成長から考えるオルタナティブな未来の可能性、歴史をイデオロギー化せずに複数形の語りをすることの重要性といったトピックについて深掘ります。 ・Vol. 2『脱植民地化と環境危機』 ・全96ページ

-

Decolonize Futures vol.3

¥1,650

[出版社ホームページより] 今日の日本社会では、アイヌの人びとや文化を、SDGs推進やダイバーシティ・環境問題への取り組みの中で記号化・商品化し、市場において消費する植民地主義的構造が存在しています。 消費はマーケットの中のみならず、アイヌ文化や伝統を学術的や知的に考え論じる際にも、歴史的な差別や植民地主義による貧困、そしてその中でアイヌの人びとの身体が傷つけられ命が失われた事実を見過ごし、思想としてアイヌを消費してしまうことにも及びます。 また、植民地主義について考える際に、殖民者/被植民者、当事者/非当事者、加害者/被害者といった二元論的なフレームワークで語ることにより、その二元論から抜け落ちてしまう人びとの生や複雑な現実が不可視化されてしまいます。 「アイヌと脱/植民地化」と題したVol. 3では、北海道大学 アイヌ・先住民研究センター准教授で自身もアイヌの出自を持つ人類学者の石原真衣さんとともに、どのようにして記号化や消費に抗い、二元論的な構造に当てはまらない現実における脱植民地化を考えうるか、ということについて思考していきます。

-

Decolonize Futures vol.1

¥1,650

[出版社ホームページより] 「家父長制、白人至上主義や人種差別。社会に存在する不平等や格差の原因は、植民地主義にあるのかもしれない。」 物理的な植民地支配が多くの地域で終わったにも関わらず、欧米諸国が行った経済的搾取や文化的な支配を通じて、暴力的な構造は今も私たちの生活に根付いています。 植民地主義の世界観では、欧米の文化が世界の中心であり、「シスヘテロ男性、白人(日本では人種的マジョリティである日本人)が最も人間らしい存在と見なされるヒエラルキーが生まれます。そして「女性/性的マイノリティ/有色人種の人々/非西洋の人々など」はヒエラルキーの下に位置付けられ、搾取され続けてきました。 Vol.1は、こうした現状に警鐘を鳴らし、フェミニズム、反人種差別がいかに脱植民地化と繋がるかを考える一冊です。 本号ではニューヨーク市立大学リーマン校のラローズ・T・パリス教授を招き、複数の社会課題が植民地主義と交差する様子に焦点を当てたレクチャーを行い、その講演を記事化しました。本文では、レクチャーや参加者との対話を可視化し、今の日本社会や言論空間において「脱植民地化」に関心を抱いた参加者と、ラローズ・T・パリス教授の対話の記録も紹介しています。

-

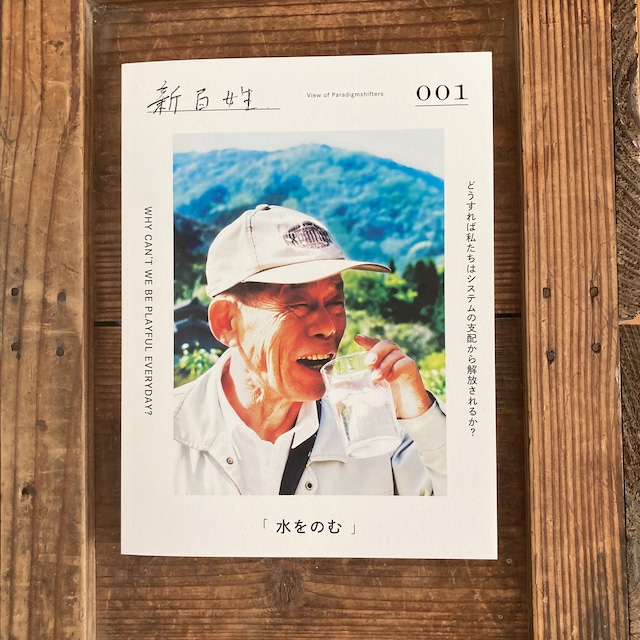

新百姓 1号

¥3,150

新しく刊行がスタートした雑誌「新百姓」。 テーマ、思想、ビジュアル、対談、インタビューなど全てこれからの時代を考えるためのアイディアが満載の注目の雑誌です。 1号のテーマは「水を読む」。 シリアルナンバーつき、増刷を行わない新しい発行スタイルです。 (当店のオンラインストアよりご購入時には、シリアルナンバーはランダムに出荷となります) 編集室より ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「どうすれば人間はシステムの支配から解き放たれ、つくることを思い切り楽しめるか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。

-

新百姓 0号

¥2,200

SOLD OUT

新しく刊行がスタートした雑誌「新百姓」。 テーマ、思想、ビジュアル、対談、インタビューなど全てこれからの時代を考えるためのアイディアが満載の注目の雑誌です。 シリアルナンバーつき、増刷を行わない新しい発行スタイルです。 (当店のオンラインストアよりご購入時には、シリアルナンバーはランダムに出荷となります) 編集室より ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「どうすれば人間はシステムの支配から解き放たれ、つくることを思い切り楽しめるか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。

-

スマートな悪 技術と暴力について

¥1,540

【5/20 読書会で読む本です】 本書は「スマート」とされるAIやスマートフォンなどの科学技術がどのようにして生まれてきたのかを思想史や歴史を辿りながら、現代の日本も視野に入れて考察しています。 日々のニュースではAIの新しい面だけが取り上げられがちですが、第二次大戦やホロコースト、消費社会・管理社会が誕生した歴史のなかで様々な思想家が考えてきたことの中から考察を行っている点が特徴的です。 いまぜひ読んでいただきたい1冊です。 (ルリユール書店) ――――――― いま、あなたの周りには、いったいいくつのスマートデバイスが存在するだろうか。もしかしたら、あなたのポケットにはスマートフォンが入っているかも知れない。あるいはあなたの腕にはスマートウォッチが巻かれているかも知れない。スマートスピーカーで音楽を聴き、スマートペンでメモを取っているかもしれない。あなたの家はスマートロックに守られているかも知れない。そんなあなたはスマートシティに住んでいるかも知れない。 私たちの日常を多くのスマートなものが浸食している。私たちの生活はだんだんと、しかし確実に、全体としてスマート化し始めている。しかし、それはそうであるべきなのだろうか。そのように考えているとき、問われているのは倫理である。本書は、こうしたスマートさの倫理的な含意を考察するものである。 (中略) もちろん、社会がスマート化することによって私たちの生活が便利になるのは事実だろう。それによって、これまで放置されてきた社会課題が解決され、人々の豊かな暮らしが実現されるのなら、それは歓迎されるべきことだ。まずこの点を強調しておこう。 あえて疑問を口にしてみよう。スマートさがそれ自体で望ましいものであるとは限らないのではないか。むしろ、スマートさによってもたらされる不都合な事態、回避されるべき事態、一言で表現するなら、「悪」もまた存在しうるのではないか。そうした悪を覆い隠し、社会全体をスマート化することは、実際にはとても危険なことなのではないか。超スマート社会は本当に人間にとって望ましい世界なのか。その世界は、本当に、人間に対して牙を剥かないのだろうか。 そうした、スマートさが抱えうるネガティブな側面について、つまり「スマートな悪」について分析することが、本書のテーマだ。 (中略) ……本書は一つの「技術の哲学」として議論されることになる。技術の哲学は二〇世紀の半ばから論じられるようになった現代思想の一つの潮流である。本書は、マルティン・ハイデガー、ハンナ・アーレント、ギュンター・アンダース、イヴァン・イリイチなどの思想を手がかりにしながらも、これまで主題的に論じられてこなかった「スマートさ」という概念を検討することで、日本における技術の哲学の議論に新しい論点を導入したいと考えている。(「はじめに」より) 目次 はじめに 第1章 超スマート社会の倫理 第2章 「スマートさ」の定義 第3章 駆り立てる最適化 第4章 アイヒマンのロジスティクス 第5章 良心の最適化 第6章 「機械」への同調 第7章 満員電車の暴力性 第8章 システムの複数性 第9章 「ガジェット」としての生 おわりに (出版社データーベースより) ――――――― 『スマートな悪 技術と暴力について 』 戸谷洋志・著 講談社 2022年3月

-

羊たちの沈黙はなぜ続くのか

¥3,300

SOLD OUT

心理学や認知科学の研究者である著者が現在の民主政治の不全がどのように起こっているのか鋭く分析しています。 ドイツや欧米に焦点を当てた本ですが、様々な点でグローバル経済に飲み込まれている日本社会においても日々感じることが指摘されています。 主なテーマの一つ、選挙に民意が反映されているように思えない状況については代議制民主政治の誕生からその特質を読み解いています。 また、新自由主義の考え方を大衆の頭に染み込ませ自己責任論を当然のことと思わせるメディアや教育に群がる知識人の存在を指摘しています。 以前はネオリベ(新自由主義)という言葉をよく耳にしていたような気がしますが、最近はその言葉を聞くこともなく新自由主義や自己責任論が当然のことのように世の中に染み渡っているのかと背筋が冷たくなります。 講演とインタビューなど章に分かれており、訳文もとても読みやすいです。第一章だけでもぜひ読んでいただきたいです。 (ルリユール書店) ―――――― 新自由主義資本主義が支配するエリート民主政治の行き着く先は、私たちの社会と生活の破壊だ。民主政治と自由。この二つの言葉は、私たちの社会にとって、とてつもなく大きな約束を意味し、その実現のために途方もないエネルギーを解き放つ力を持つ。しかし、かつてこの二つの言葉に込められていた人々の希望は、もはや影も形も残っていない。いったい何があったのだろうか? いまだかつて、この二つの言葉ほど、大きな希望が託されながら、社会にとって惨たらしいことに、本来の意味が骨抜きにされ、改竄され、乱用され、その本来の意味に触発されて考え行動を起こした人々を抑圧するための手段として転用されたものは、ほかにない。 「民主政治」と言いながら、現実の世界では、経済と政治のエリートたちが、選挙という形をとりながら、権力を独占している。そこでは社会の中心をなす経済が民主的なコントロール下で運営されず、また説明責任もない。その結果、我々の生活に直接関わってくる社会組織の大部分が民主政治の手の届かない場所にあるのだ。一方の「自由」は、今ではもっぱら経済的強者の自由を意味するようになった。 オーウェルさながらのこの転意のおかげで、これら二つの言葉は、『歴史に残る誤用単語辞典』のなかでも特別な位置を占めることになった。この二つの言葉がもたらす毒によって、人道的な社会を築き、暴力を抑えるという私たちの文明に対する希望は混乱し、濁り、分解され、集合的記憶からほぼ完全に消し去られてしまった。これら二つの言葉に結びついていた希望が文明社会から失われてしまったために、今の私たちには現行の権力構造に取って代わるべき魅力的で人道的な代替案を政治的に表明するのが難しい。いやそれどころか、それらを考えることすら困難になってしまった。 教育とメディアによる教化が、本当の権力を不可視に、社会を権威主義と全体主義に、民衆を従順な羊たちに変えた人心教化プログラムを解き明かす。新自由主義イデオロギーの本質を明らかにし、沈黙を続ける羊たちに覚醒と自己変革を促す注目のベストセラー。本邦初訳。 目次 序章 第一章 なぜ羊たちは沈黙を続けるのか?--最悪の戦争犯罪とモラルの毀損は、いかにして人々の目と意識から隠されるか? 第二章 権力エリートは民衆を恐れている。--ソフトパワーの手法によるデモクラシー・マネジメント 第三章 新自由主義の洗脳--あるネット新聞とのインタビュー 第四章 「土地を所有するものこそ、その土地を統治すべし」--デモクラシー回避の手段としての代議制デモクラシー 第五章 マスメディアによる洗脳--イェンス・ヴェルニケ(ジャーナリスト)との対話 第六章 「迷う群衆」をいかに自分たちの軌道に乗せ続けるか--公共の議論の場を制限し、異論を排斥する 第七章 中道という幻影--カルテル政党--連邦議会選挙 第八章 人種差別、資本主義、そして「支配者たち」の価値共同体 第九章 デモクラシーと白色拷問--拷問の不可視化への心理学の貢献 参考文献、人名索引 解説 水野和夫 特別寄稿 アーサー・ビナード 前書きなど 過去数十年間に民主政治はかつてないほどに空洞化した。民主政治は「民主政治の幻想」に置き換えられ、自由な公共の議論は世論操作とショックドクトリンに取って変わられ、市民の指導理念は政治的に無感覚・無関心な消費活動に変貌した。選挙はその間、根本的な政治の問題にとって、事実上もはや意味をなさなくなった。重要な政治的決定は、民主的な正当性もなく結果に責任を負うことのない様々な政治・経済グループによって下される。このような形のエリートによる支配がもたらす環境、社会、人間心理への破壊的影響は、ますます我々の社会と生活基盤を脅かしている。著者のライナー・マウスフェルトは、このような教化(インドクトリネーション=強力なイデオロギー洗脳)の仕組みを解き明かし、歴史的底流とともに多方面にわたる心理的洗脳の手法に対して、我々の眼を開いてくれる。 「特に教養層といわれる人々は、自分は知っているという幻想に陥りやすい。この階層こそは、その時代の支配的なイデオロギーの洗脳を最も受けやすい--それは、ナチの時代も今日も同じである。彼らは、彼ら自身の沈黙による容認によって、その時代の支配的なイデオロギーの重要な安定化の要因となっているのだ。」(まえがきより) 版元から一言 新自由主義(ネオリベラリズム)的資本主義はすでに50年前から世界(少なくとも西側世界)を覆っている。自由と民主政治の名の下で格差はかつてないほど広がり、資本は少数のオリガールキたちに握られ、社会と生活は破壊された。新自由主義が権威主義的で全体主義的な経済的・政治的イデオリギーであり、長い時間をかけた研究によって策定されたプログラムによって計画され実行された洗脳と教化による帰結は、少数の巨大資本が民衆を奴隷として支配する中世的社会の再来である。自由も民主的社会も中道政治も、全て概念に過ぎず、幻だ。羊の群れと化した民衆は、未だそれに気づかず、沈黙したままだ。著者は教化の心理的プログラムの仕組みを暴くことで、民衆がどのような方法で沈黙する羊にされていったかについて、緻密な観察と分析を展開している。このような絶望的に破壊的な状況は、羊たちの沈黙がなければ、達成不可能であった。新自由主義の計画は完成間近である。それは、デジタルテクノクラシーと共に完成するデストピアだ。この流れを止めるのは、羊たちの覚醒以外にはありえない。啓蒙思想の根本に返って、時代の流れを批判的に捉え直し、自然の秩序に合った正しい社会のあり方を模索する動きを推し進めることが急務だ。残された時間は少ない。 著者プロフィール ライナー・マウスフェルト (ライナー マウスフェルト) (原著者) 一九四九年生まれ。ドイツ、キール大学名誉教授。知覚と認知心理学が専門。政治・社会問題に関する研究を通じて、新自由主義イデオロギー、デモクラシー(民主政治)の権威主義統制国家制への転換、世論形成とショックドクトリンの心理操作の仕組みなどについての著作多数。講演活動にも注力しており、なかでも『世論とデモクラシーはいかに操作されているか?』と『権力エリートは民衆を恐れている』は数十万人の聴衆を集めた。 (出版社データーベースより) ―――――― 『羊たちの沈黙はなぜ続くのか』(副題:私たちの社会と生活を破壊するエリート民主政治と新自由主義) ライナー・マウスフェルト著 長谷川圭、鄭基成訳 日曜社 2022年11月

-

SNSの哲学

¥1,540

SOLD OUT

-

生きることに◯✖️はない

¥2,200

SOLD OUT

1978年に刊行された本の新装復刊です。 能やきものにまつわる論考などを残した在野の思想家による回想記です。 優しい語り口で大正時代に病弱な幼年時代を過ごした少年がまだゆっくりと流れていた時のなかで快復していく姿が描かれています。 死とどう向き合ってきたのかも、この本のテーマです。 吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』が心に残ったという方にも、同じ時代を感じさせるおすすめの本です。 植田実の装画と挿絵も素晴らしいです。 (ルリユール書店) ―――――― 在野の哲学者である戸井田道三が青少年向けに書いた自伝的エッセイを44年ぶりに復刊。あらたに鷲田清一氏の解説と植田真氏のイラストを加えて生まれ変わりました。母親との死別、結核などの大病、関東大震災での朝鮮人虐殺……と、本書で取り上げられている戸井田の話は決してハッピーな内容ではありません。しかし、そんな辛い経験の中から戸井田は、「わたしが生きてきたのは、生きたというよりむしろ、ただ死ななかっただけなのだ」と思考します。そして、「生きのびているだけで、それが手柄だよ」という恩師の言葉を引き合いに出し、「生きることの意味」について語ります。そんな戸井田の言葉は、現代の若者にもきっと届くでしょう。 目次 自分と他人はとりかえられない 大事な、十四、五歳 最初のハードル 大森海岸でのこと 母の死 チイちゃんのひとこと 小学一年生のころ 母のない子の熱海 「おまえのためにびりだ」 いじめっ子のアブヨシ 田舎にあずけられて 犬を飼えない生活がある 水中に浮く変な感覚 四季のうつりかわり 父の結婚 『立川文庫』におそわって 新しい母 波音のとまる瞬間の深さへ 病気もわるいとはかぎらない 悪い本ときめたがるのは 死の淵からもどった目にうつるものの美しさ 試験は誰のためにある? ゆれる大地、関東大震災 気のすすまぬ転校 流されたうわさ ツネさんの絵 あとがきにかえて 解説(鷲田清一) (出版社データーベースより) ―――――― 『生きることに○×はない』 戸井田 道三(著) 鷲田 清一(解説) 植田 真(イラスト) 新泉社 2022年7月

-

生きる意味

¥3,630

おじけづいてしまいそうなタイトルですが、晩年の対談で、思想家イリイチを知るための最良の本です。 対談の中で「いまをいきいきといきよう let's be alive」と述べていますが、産業社会への先駆的であり強烈な批判を繰り広げ、射程の長い思想を練り上げたイリイチの対談を読むと、この言葉も胸に深く印象づけられます。 ぜひ読んでほしい本です。 (ルリユール書店) ------ イバン・イリイチ 著 デイヴィッド・ケイリー 編 高島和哉 訳 四六上製 464頁 ISBN-13: 9784894344716 刊行日: 2005/9 イリイチ自身が初めて平明に語り下したその思想の集大成。 1960-70年代における現代産業社会への鋭い警鐘から、80年代以降、一転して「歴史」の仕事に沈潜したイリイチ。無力さに踏みとどまりながら、「今を生きる」ことへ――自らの仕事と思想の全てを初めて語り下ろした集大成の書。 目次 まえがき D・ケイリー 序 論 D・ケイリー 1 教育という神話 2 「開発」 批判と教会批判 3 「道具」 の哲学を求めて 4 医療と身体の歴史 5 稀少性と労働 6 ジェンダーとセックス 7 キリスト教の堕落 8 文字の文化からコンピューターの文化へ 9 「物質」 の歴史性 10 偽神と化した 「生命」 原 注 訳者あとがき 人名索引 イバン・イリイチ主要著作一覧