-

Decolonize Futures vol.3

¥1,650

[出版社ホームページより] 今日の日本社会では、アイヌの人びとや文化を、SDGs推進やダイバーシティ・環境問題への取り組みの中で記号化・商品化し、市場において消費する植民地主義的構造が存在しています。 消費はマーケットの中のみならず、アイヌ文化や伝統を学術的や知的に考え論じる際にも、歴史的な差別や植民地主義による貧困、そしてその中でアイヌの人びとの身体が傷つけられ命が失われた事実を見過ごし、思想としてアイヌを消費してしまうことにも及びます。 また、植民地主義について考える際に、殖民者/被植民者、当事者/非当事者、加害者/被害者といった二元論的なフレームワークで語ることにより、その二元論から抜け落ちてしまう人びとの生や複雑な現実が不可視化されてしまいます。 「アイヌと脱/植民地化」と題したVol. 3では、北海道大学 アイヌ・先住民研究センター准教授で自身もアイヌの出自を持つ人類学者の石原真衣さんとともに、どのようにして記号化や消費に抗い、二元論的な構造に当てはまらない現実における脱植民地化を考えうるか、ということについて思考していきます。

-

Decolonize Futures vol.1

¥1,650

[出版社ホームページより] 「家父長制、白人至上主義や人種差別。社会に存在する不平等や格差の原因は、植民地主義にあるのかもしれない。」 物理的な植民地支配が多くの地域で終わったにも関わらず、欧米諸国が行った経済的搾取や文化的な支配を通じて、暴力的な構造は今も私たちの生活に根付いています。 植民地主義の世界観では、欧米の文化が世界の中心であり、「シスヘテロ男性、白人(日本では人種的マジョリティである日本人)が最も人間らしい存在と見なされるヒエラルキーが生まれます。そして「女性/性的マイノリティ/有色人種の人々/非西洋の人々など」はヒエラルキーの下に位置付けられ、搾取され続けてきました。 Vol.1は、こうした現状に警鐘を鳴らし、フェミニズム、反人種差別がいかに脱植民地化と繋がるかを考える一冊です。 本号ではニューヨーク市立大学リーマン校のラローズ・T・パリス教授を招き、複数の社会課題が植民地主義と交差する様子に焦点を当てたレクチャーを行い、その講演を記事化しました。本文では、レクチャーや参加者との対話を可視化し、今の日本社会や言論空間において「脱植民地化」に関心を抱いた参加者と、ラローズ・T・パリス教授の対話の記録も紹介しています。

-

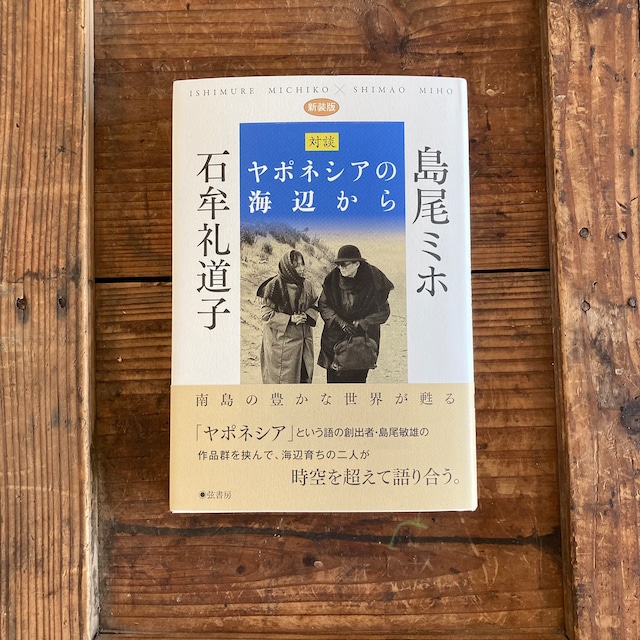

《新装版》 ヤポネシアの海辺から 《対談》島尾ミホ 石牟礼道子

¥2,200

SOLD OUT

2003年に小社で発行した島尾ミホ(1919-2007)と石牟礼道子(1927-2018)の対談を新たな装いで刊行。この二人の対話集は、現時点では本書のみ。話すことばと書くことばの違和感についてなど貴重な視点が多く収録されている。「ヤポネシア」という語の創出者・島尾敏雄の作品群を挟んで海辺育ちの二人が時空を超えて語りあう様子は、対談が行われた鹿児島県の吹上温泉・みどり荘という場所もあいまって、どの頁からも海と空のあいだから湧き上がる深く静かなことばが語りかけてくる。 目次 ハレの日の賑わい 奄美の正月料理 豊かな海の幸 男が作る正月料理 聖なる水の感触 年の祝いの準備 ハレの日の感覚 声が伝える思いの深さ 神に唱えて遊ぶ 文字にしにくい肉声 南島歌謡の世界 テレビが変える日本人の表情 鳥だちと心通わせる 『死の棘』の内側 『死の棘』の完成まで 島尾文学の内殿 血肉化したふるさと 作品を通して夫と対話 神話的世界の葛藤 神が作った国 海の声 神が上がってくる渚 ヒルギ林の満潮の夜 変質と喪失 誇れる自然との共存 感性はぐくむ自然 ふるさとに住む、ふるさとを書く 安住の地を求めて トントン村のこと ふるさとで暮らしたい 聖域としてのふるさと 男・女・夫婦 それぞれの夫婦のかたち 男の役割・女の役割 ほんとうの豊かさとは 血肉としての信仰 二度の結婚式 得度と法名 雑念をしずめるお経 宗教以前の世界 海山の精との交響 書き残していること 未完の絶筆を書き継ぐ 『苦海浄土』の完結を 石牟礼 道子 島尾 ミホ 弦書房 220頁 2023年1月30日発行

-

グランパより萌那へ

¥1,760

河合塾で長年、国語科講師を務めてきた著者が自身の孫・萌那と若い世代へ静かに語るメッセージ。「子どもから大人に向かいつつある中学生か高校生の萌那が、これからの自分の人生について考えるヒントの一つでもこの文章の中に見い出してくれたらと思っています」。目次から―グランパより萌那へ/一人のやさしい人の存在/人と違う自分/いくつになっても友だちは出来る/ほんとうの心の友/学校の勉強について/自然のすばらしさについて/肩書きのある人とない人/教師としてのグランパ/読むことと書くこと/他 目次 Ⅰ グランパより萌那へ 一 一人のやさしい人の存在 二 人と違う自分 三 いくつになっても友だちは出来る 四 ほんとうの心の友 五 学校の勉強について 六 看護師という職業 七 自然のすばらしさについて 八 馬出ばあちゃんのこと 九 グランパのお父さんのこと 十 肩書きのある人とない人 十一 教師としてのグランパ 十二 読むことと書くこと 十三 新聞について 十四 大学並びに学者について 十五 ばあばのこと(結婚について) 十六 グランパの故郷 十七 みんないっしょがいい Ⅱ 私の少年時代 一 阿蘇への引っ越し 二 市原での日々 三 川の思い出 四 駐在巡査の父 五 忘れられない三つのこと 六 少年の恋 七 兄のこと、母のこと 八 村の外での経験 九 南小国中学へ入学 十 下宿生活 十一 別れといじめ 十二 少年時代の終わり Ⅲ 高校生の萌那へすすめる本 一 渡辺京二著『逝きし世の面影』 二 カズオ・イシグロ著『日の名残り』 三 アンナ・マグダレーナ・バッハ著『バッハの思い出』 四 石牟礼道子著『椿の海の記』 五 ジェイン・オースティン著『自負と偏見』 武田 博幸 弦書房 208頁 2023年5月発行 (出版社ホームページより)

-

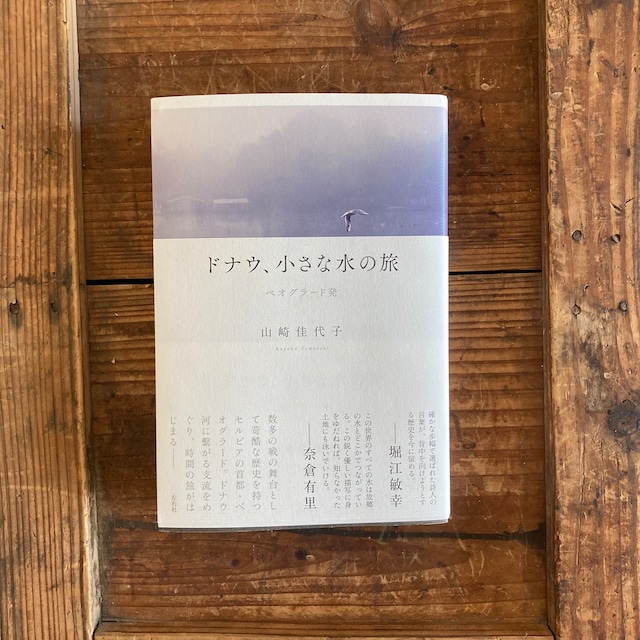

ドナウ、小さな水の旅 ベオグラード発

¥2,860

確かな歩幅で選ばれた詩人の言葉が、背中を向けようとする歴史を今に留める。――堀江敏幸 この世界のすべての水は故郷の水とどこかでつながっている。この鋭く優しい描写に身をゆだねれば、知らなかった土地にも泳いでいける。――奈倉有里 バルカン半島の国セルビア在住の詩人・山崎佳代子による最新エッセイ集。二千年の間に百五十もの戦争によって破壊され、そのたび蘇ったことから不死鳥に例えられる首都・ベオグラード。その地から、ヨーロッパ第二の大河と呼ばれるドナウ河に繫がる小さな支流をめぐり、時間の旅が始まる―― 本書に記録した町や村は、いずれもベオグラードに劣らず、苛酷な歴史をくぐりぬけてきた。それぞれの町、それぞれの村が、それぞれの過去を秘めている。ラキアと呼ばれる土地の火酒やワイン、肉料理やチーズの味、人々の暮らしぶりには、土地の風が香り、小さな水のささやきが聞こえるだろう。小さな水たちは、ドイツの「黒い森」から流れ出るドナウ河に溶け込んで、黒海へ旅を続けていく。あなたの旅が始まろうとしている。今は形を失ったもの、見えないものに思いを馳せるとき、土地はあなたの書物となる。よき旅を祈る。――「旅がはじまろうとしている」 目次 プロローグ 旅がはじまろうとしている 地球は震えている 東京からベオグラードへ 秋の海、ではなく ドナウをくだりスメデレボの古城へ 石、風、火 ドナウをわたりルーマニアへ 村、水、炎 モラバ川をたどってゴロビリェへ 橋と子供 サバからドナウへ哀しみは流れ 鳩たちの砦 ドナウをくだり古城ゴルバッツへ 廃屋のある情景 ミロブシティツァ川をたどりルタニ山へ 移動の詩人ベンツロビッチ ラーチャ川からドナウへ 寒い日々の物語 ドナウをのぼりノビサドへ 円卓会議の故郷 ドナウをのぼりスレムスキー・カルロウツィへ 『ドリナの橋』へ船の旅 ドリナ川をのぼりビシェグラードへ 茜色の大聖堂 イバル川をたどりジチャ修道院へ 水の妖精 ドナウをくだりレペンスキー・ビルへ はるかな薔薇色の国 サバ川の岸辺から 丘に眠る人々 ドリナ川をたどりバリェボへ 水のはじまり ドリナ川からターラ山の水源をたどって 骸骨の物語 ニシャバ川をたどりニーシュへ 大地は力を尽くして ドリナ川をわたりロパレ町へ 聖なる水とクジャク ドナウをたどり東セルビアへ ベオグラード物語 ドナウがサバ川と出会うとき 人形たちの声 バニツァ強制収容所記念館にて 子供と小鳥 ドナウに浮かぶ大戦争島から エピローグ 旅のための書物たち 初出一覧

-

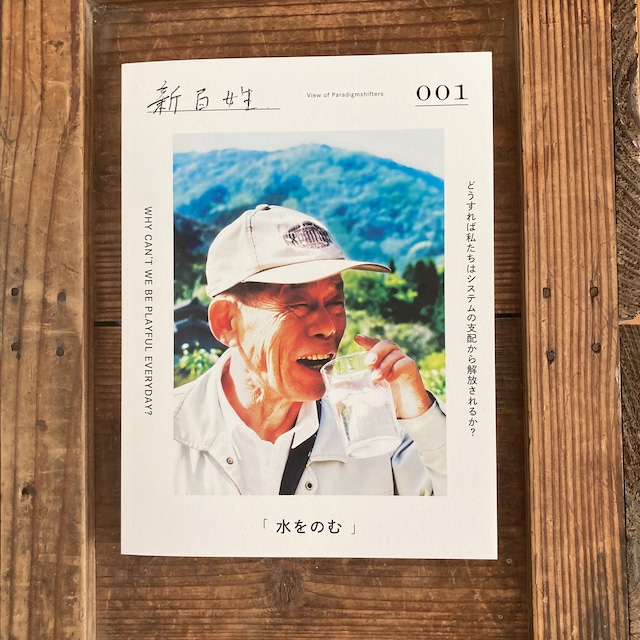

新百姓 1号

¥3,150

新しく刊行がスタートした雑誌「新百姓」。 テーマ、思想、ビジュアル、対談、インタビューなど全てこれからの時代を考えるためのアイディアが満載の注目の雑誌です。 1号のテーマは「水を読む」。 シリアルナンバーつき、増刷を行わない新しい発行スタイルです。 (当店のオンラインストアよりご購入時には、シリアルナンバーはランダムに出荷となります) 編集室より ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「どうすれば人間はシステムの支配から解き放たれ、つくることを思い切り楽しめるか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。

-

新百姓 0号

¥2,200

SOLD OUT

新しく刊行がスタートした雑誌「新百姓」。 テーマ、思想、ビジュアル、対談、インタビューなど全てこれからの時代を考えるためのアイディアが満載の注目の雑誌です。 シリアルナンバーつき、増刷を行わない新しい発行スタイルです。 (当店のオンラインストアよりご購入時には、シリアルナンバーはランダムに出荷となります) 編集室より ■『新百姓』とは:人間の創造性の解放を促す雑誌 『新百姓』では、「どうすれば人間はシステムの支配から解き放たれ、つくることを思い切り楽しめるか?」 (Why can’t we be playful everyday?)を根底の問いに掲げています。 効率性や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。 そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を紹介する雑誌です。 毎号、古来から人間が行ってきた根源的な営みを1つずつ特集テーマに掲げ、その意味を深め、捉え直して転回することを試みます。

-

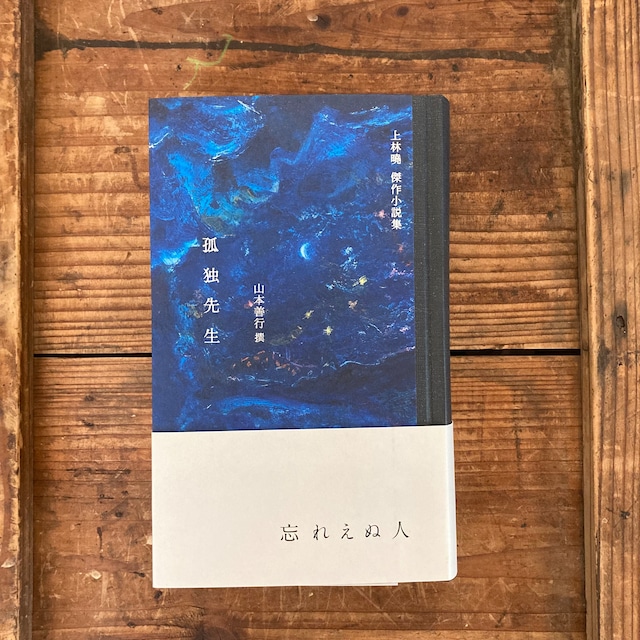

孤独先生 上林暁傑作小説集

¥3,080

昭和初期を代表する小説家の上林暁の短編集です。夏葉社から3冊目となり、今回も選者は山本善行さんです。 川端康成の『伊豆の踊子』にも比される冒頭の「天草土産」や、旧制中学の教師を描いた「孤独先生」など遠い過去が描かれながら、読み手の心には生き生きとした力が生まれてくるように感じます。 表紙だけでなく、最後の短編「手風琴は古びた」には阿部海太さんの挿絵も入って出来ています。 旧漢字と旧かなづかいを新漢字、新かなづかいに変えただけでルビも少なく、基本的に文字だけを追う本の体験が、この本によってまたひとつ現代へと更新されたように感じます。 (ルリユール書店) ------ 『孤独先生 上林暁傑作小説集』 上林暁・著 山本善行・選 夏葉社 2023年4月

-

里山通信0号

¥660

ひとり出版社、里山社さんのZINE「里山通信」0号です。 『どこにでもある どこかになる前に 〜富山見聞逡巡記』の著者、ピストン藤井こと藤井聡子さんとのzoom対談をはじめ、藤井さん、社主の清田麻衣子さんのエッセイを収録。 入魂の里山社の刊行案内パンフレットも同封。 こちらもとても興味深いです。 (ルリユール書店)

-

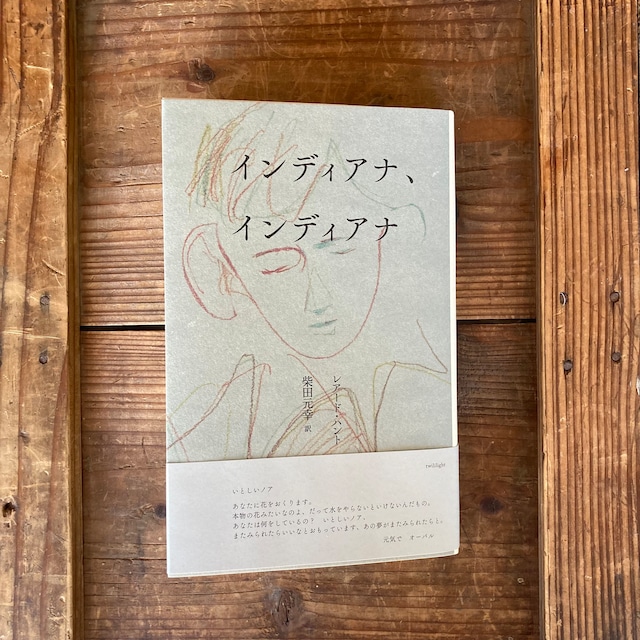

インディアナ、インディアナ

¥2,310

訳者の柴田元幸氏のサイン本。 紹介 “切れぎれの回想、現在のノアの心理、オーパルからの手紙、ノアの父ヴァージルや母ルービーをめぐる一連の奇妙な逸話…。 事実は見えなくても、ノアの胸に満ちる強い喪失感は、一ページ目からはっきり伝わってくる。その静かな哀しみが、ノアと猫たちとのどこかとぼけたやりとりや、ノアの父親ヴァージルのやたらと衒学的な物言いなどから浮かび上がる淡いユーモアと絶妙に混じりあい、それらすべてが、文章教室的規範から逸脱することを恐れない自在の文章で語られることによって、この作品を、昨今の小説には稀な、とても美しい小説にしている。”(訳者・柴田元幸) 哀しみを抱えるすべての人へ。 2006年刊行の「とても美しい小説」を復刊しました。 著者プロフィール レアード・ハント (レアード ハント) (著/文) 一九六八年シンガポール生まれ。少年時代に祖母の住むインディアナの農場に移り、ここでの体験がのち小説執筆の大きなインスピレーションとなる。これまでに『インディアナ、インディアナ』『優しい鬼』『ネバーホーム』(以上、邦訳朝日新聞出版)、The Evening Road など長篇九冊を刊行。『ネバーホーム』は二〇一五年フランスで新設された、優れたアメリカ文学仏訳書に与えられるGrand Prix de Littérature Américaine第一回受賞作に。最新作Zorrie (2021)は全米図書賞最終候補となる。現在、ブラウン大学教授。 柴田元幸 (シバタモトユキ) (翻訳) 1954年、東京生まれ。米文学者、翻訳家。『生半可な學者』で講談社エッセイ賞、『アメリカン・ナルシス』(東京大学出版会)でサントリー学芸賞、『メイスン&ディクスン(上・下)』(トマス・ピンチョン著、新潮社)で日本翻訳文化賞、2017年には早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。文芸誌『MONKEY』の責任編集も務める。 (出版社より) ------- 『インディアナ、インディアナ』 レアード・ハント(著/文)柴田元幸(翻訳) 発行:twililight 四六変型判 縦194mm 横123mm 厚さ2mm 256ページ 仮フランス装

-

私の生活改善運動

¥1,980

これは、ひとりよがりの贅沢ではない。--ひとの日常、ひとの営みが軽視される日々にあらがう、意地なのだ。 日常において、とても些細なことだけれど、気にかかっていること。タオルやシーツ、ゴミ箱、セーター、靴、本棚……。これでいいやで選んできたもの、でも本当は好きじゃないもの。それらが実は、「私」をないがしろにしてきた。淀んだ水路の小石を拾うように、幸せに生活していくための具体的な行動をとっていく。やがて、澄んだ水が田に満ちていく。――ひとりよがりの贅沢ではない。それは、ひとの日常、ひとの営みが軽視される日々にあらがう、意地なのだ。それが“私”の「生活改善運動」である。 手づくりのZINEとしては異例のシリーズ累計五千部を記録した大人気エッセイ『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』を、5万字の書下ろしとともに再構成。待望の単行本化! 装丁:矢萩多聞(Ambooks) 校正:牟田都子 (帯の色が写真と異なる場合がございます。) ------- 『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』 安達 茉莉子(著) 発行:三輪舎 B6変型判 縦174mm 横117mm 厚さ16mm 224ページ 仮フランス装

-

僕の知っていたサン=テグジュペリ

¥2,200

「城砦」、「素描」、「庭師」の三篇からなる『僕の知っていたサン=テグジュペリ』に、『33日間』、『証言 1940-1944年の日記』の抜粋、サン=テグジュペリの死後10年目の夏に書かれた日記の抜粋、写真、サン=テグジュペリからレオン・ウェルトに宛てられた手紙、二人の年譜を加えて編まれた。 (出版社より) 目次 巻頭エッセイ 『城砦』に至る沙漠の道(池澤夏樹) 僕の知っていたサン=テグジュペリ(序幕 供述 一九四〇‐一九四四年 或る日記の抜粋 何通かの手紙… 一九三九‐一九四〇年 僕の知っていたサン=テグジュペリ 写真 アンベリュー飛行場一九三五年夏 とりとめのないノート) 『僕の知っていたサン=テグジュペリ』 SAINT-EXUPÉRY TEL QUE JE L'AI CONNU… Werth, Léon(著/文)藤本 一勇(翻訳) Werth L'eon(著/文)ウェルト レオン(著/文) 発行:大月書店 縦20mm 191,5ページ 2012年9月刊

-

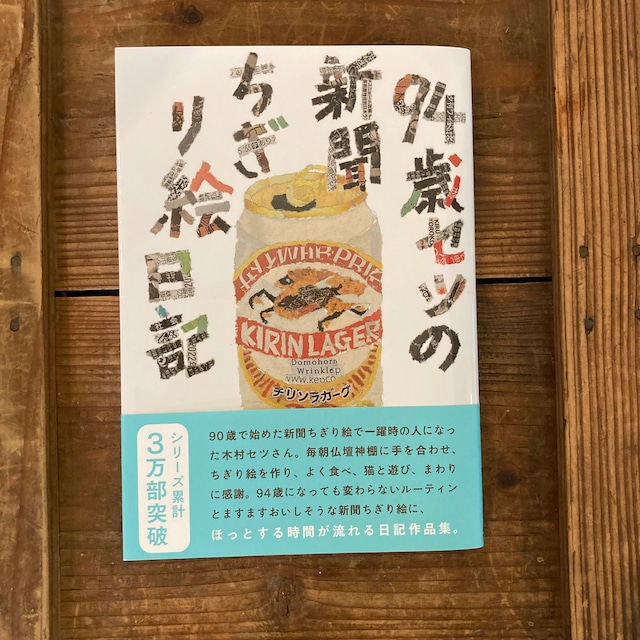

94歳セツの新聞ちぎり絵日記

¥2,090

シリーズ累計3万部突破!92歳から94歳までに作ったユーモア溢れる新作ちぎり絵と創作の日々を綴る日記作品集。 90歳で夫の他界を機に新聞ちぎり絵を始めた木村セツさん。 第3弾は2021~2023年1月までの2年間の日記と新作ちぎり絵を収録。一躍時の人となり、世界も大きく変わったこの2年も、セツさんは毎朝仏壇神棚に手を合わせ、ちぎり絵を作り、よく食べ、猫と遊び、まわりに感謝。94歳になっても変わらないルーティンとますますおいしそうな新聞ちぎり絵にほっとする時間が流れる日記作品集です。 著者プロフィール 木村 セツ (キムラ セツ) (著/文 | イラスト) 1929年(昭和4年)1月7日奈良県桜井市生まれ。戦争中は学徒動員で紡績工場で働く。戦後、銀行に勤めるが、家庭の事情で退職。三人の子供を育てながら、養鶏、喫茶店、農業など仕事に励む。2018年年末に夫を亡くし、2019年元旦から娘の勧めで新聞ちぎり絵を始め、才能が開花。孫がツイッターで作品を発表すると、その作品の細かさ、鮮やかさ、作品のユーモラスな可愛らしさなどがたちまち話題となり、NHK「あさイチ」ほか雑誌や新聞でも話題に。ツイッターアカウントはフォロワー数7万6千人以上(2023年2月現在)。既刊に『90歳セツの新聞ちぎり絵』『91歳セツの新聞ちぎり絵 ポストカードブック』(ともに里山社)、イラストレーターで漫画家の孫、木村いことのコラボ絵本『おてがみであいましょう』(理論社)がある。 (出版社より)

-

谷川俊太郎 絵本★百貨典

¥4,400

東京で開催中の展覧会「谷川俊太郎 絵本★百貨典」の図録が入荷しました。 これまで刊行された絵本を鮮明な図版と谷川俊太郎のインタビュー、また絵本にまつわるエッセイなど、贅沢に収めています。 図版が鮮明で写真の枚数も多いので、一つの作品がたっぷり味わえます。 24歳で自費出版した写真と詩の『絵本』から、最新作『ここはおうち』まで収録。 なかなか実物を目にすることが少ないものもあり、美術館をゆっくり好きなだけ鑑賞しているような気持ちになれます。 福岡にも巡回してほしい、と切に思う1冊です。 出版社:ブルーシープ 2023年5月

-

通勤電車で読む詩集

¥726

『通勤電車で読む詩集』は小池昌代編纂のアンソロジー。宮沢賢治からパウル・ツェラン、高橋睦郎、金時鐘、エミリー・ディキンソンまで多彩なラインナップです。 朝、昼、夜の3部にわかれており、電車に乗っている時間にあわせてあるのも嬉しい。 この本を読んで電車を降りる頃には、心も荷物も少し軽く感じられているから、すごい。 (ルリユール書店) ------ 『通勤電車で読む詩集』 小池昌代編著 NHK出版 2009年に刊行されたロングセラーです。

-

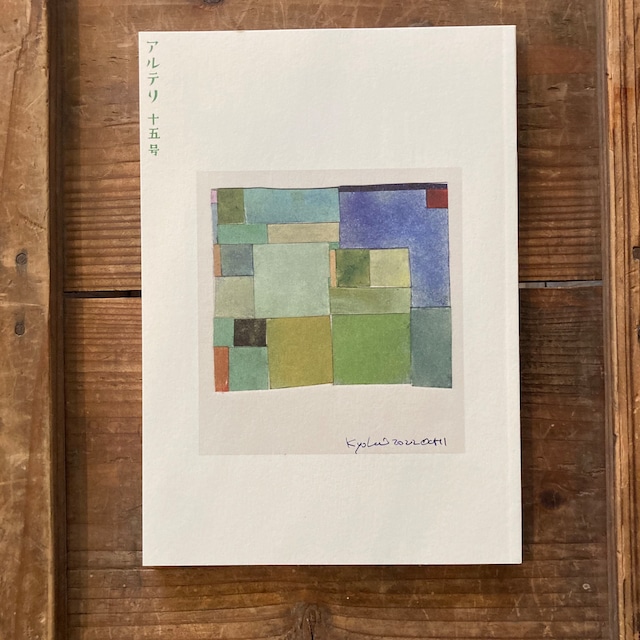

アルテリ 15号

¥1,320

橙書店発行 2023年2月 目次は写真2枚目をご覧ください。 渡辺京二さんがアルテリ創刊号に寄せられた「激励」を再掲。ぜひ読んでいただきたい、素晴らしい文章です。

-

野生のアイリス

¥2,530

SOLD OUT

2020年にノーベル文学賞を受賞し、その時にはまだ邦訳の無かった詩人ルリーズ・グリュック。 待ち望まれていた彼女の詩の翻訳です。 タイトルは『野生のアイリス』。1992年に刊行された詩集です。 帯に「花と祈り」とありますが、アイリスをはじめ、エンレイソウ、スノードロップ、ユリなど様々な花々が一つ一つの詩となり、「朝の祈り」「夕べの祈り」「子守唄」などいくつもの詩が重なっていきます。 花々をテーマのひとつにしているため親しみやすく、30年前の詩集でありながら、この詩集が最初の翻訳として選ばれたことを嬉しく思いました。 エデンの園と地上の世界との対比が随所に現れますが、キリスト教のみにとらわれずに、読者はその静謐な世界に惹きつけられることと思います。 英語の原詩と対訳になっており、それがさらに何度も繰り返し詩を読みたくさせる詩集になっています。 装幀も美しいです。 (ルリユール書店) ―――――― 『野生のアイリス』 ルイーズ・グリュック著 KADOKAWA 2021年11月3刷

-

瞬間

¥1,540

2002年のノーベル文学賞受賞後、初めて発表された詩集。自分自身と世界とを、詩によってつなげ認識する、そしてその詩が美しいという、詩集を読む魅力を感じさせる一冊です。 (ルリユール書店) ------ 『瞬間』 ヴィスワヴァ・シンボルスカ 著 沼野充義 訳 未知谷 2022年

-

死者の贈り物

¥1,980

SOLD OUT

ロングセラー『一日の終わりの詩集』に続く詩集。この詩集『死者の贈り物』は、「いずれも、親しかったものの記憶にささげる詩として書かれた。親しかった場所。親しかった時間。親しかった人。近しかったが相識ることはなかった人。親しかった樹。親しかった猫。親しかった習慣。親しかった思念。親しかった旋律。親しかった書物。」(あとがきより) 「誰もが人生を目的と考える。ところが、/世界は誰にも、人生を手段として投げかえす。/彼女は思う。人生は目的でも、手段でもない。/ここから、そこへゆくまでの、途中にすぎない。」(「ノーウェア。ノーウェア」の一節) 読後にふしぎな明るさをのこす、あたたかな悲しみと静けさと透明な思念にみちた詩篇/無言歌20編。 (出版社より) ------ 『死者の贈り物』 長田弘 みすず書房 2003年

-

ブータンが教えてくれたこと

¥1,430

かわしまさんのブータンへの想いと初めての旅を綴った『ブータンが教えてくれたこと』です。 かわしまさんといえば、身近な草の本を沢山出されていて当店も大好きですが、こちらの旅行記もおすすめです。 ブータンのチモンという村に初めて電気と道路が通ろうとする時のことです。 自給自足の村が大きく変わっていくことが予め分かっているけれど、いまの村の暮らしを知りたい。そんな旅のタイミングだったそうです。 そこで出会った人々から教わったことが綴られ、読み進むにつれて引き込まれていきます。 印象的だったのは、人と火を囲むことの大切さ、それが私たちに思い出させてくれること。 詳しくはぜひ読んでみてください。 時空の大きな流れの中に誘われて、色んな人のことを思い出すような、そんな本です。 (ルリユール書店) ―――――― 『ブータンが教えてくれたこと』 かわしまよう子 文・写真 アノニマ・スタジオ 2013年7月初版

-

脱成長

¥1,540

セルジュ・ラ・トゥーシュ著 中野佳裕 訳 白水社

-

スマートな悪 技術と暴力について

¥1,540

【5/20 読書会で読む本です】 本書は「スマート」とされるAIやスマートフォンなどの科学技術がどのようにして生まれてきたのかを思想史や歴史を辿りながら、現代の日本も視野に入れて考察しています。 日々のニュースではAIの新しい面だけが取り上げられがちですが、第二次大戦やホロコースト、消費社会・管理社会が誕生した歴史のなかで様々な思想家が考えてきたことの中から考察を行っている点が特徴的です。 いまぜひ読んでいただきたい1冊です。 (ルリユール書店) ――――――― いま、あなたの周りには、いったいいくつのスマートデバイスが存在するだろうか。もしかしたら、あなたのポケットにはスマートフォンが入っているかも知れない。あるいはあなたの腕にはスマートウォッチが巻かれているかも知れない。スマートスピーカーで音楽を聴き、スマートペンでメモを取っているかもしれない。あなたの家はスマートロックに守られているかも知れない。そんなあなたはスマートシティに住んでいるかも知れない。 私たちの日常を多くのスマートなものが浸食している。私たちの生活はだんだんと、しかし確実に、全体としてスマート化し始めている。しかし、それはそうであるべきなのだろうか。そのように考えているとき、問われているのは倫理である。本書は、こうしたスマートさの倫理的な含意を考察するものである。 (中略) もちろん、社会がスマート化することによって私たちの生活が便利になるのは事実だろう。それによって、これまで放置されてきた社会課題が解決され、人々の豊かな暮らしが実現されるのなら、それは歓迎されるべきことだ。まずこの点を強調しておこう。 あえて疑問を口にしてみよう。スマートさがそれ自体で望ましいものであるとは限らないのではないか。むしろ、スマートさによってもたらされる不都合な事態、回避されるべき事態、一言で表現するなら、「悪」もまた存在しうるのではないか。そうした悪を覆い隠し、社会全体をスマート化することは、実際にはとても危険なことなのではないか。超スマート社会は本当に人間にとって望ましい世界なのか。その世界は、本当に、人間に対して牙を剥かないのだろうか。 そうした、スマートさが抱えうるネガティブな側面について、つまり「スマートな悪」について分析することが、本書のテーマだ。 (中略) ……本書は一つの「技術の哲学」として議論されることになる。技術の哲学は二〇世紀の半ばから論じられるようになった現代思想の一つの潮流である。本書は、マルティン・ハイデガー、ハンナ・アーレント、ギュンター・アンダース、イヴァン・イリイチなどの思想を手がかりにしながらも、これまで主題的に論じられてこなかった「スマートさ」という概念を検討することで、日本における技術の哲学の議論に新しい論点を導入したいと考えている。(「はじめに」より) 目次 はじめに 第1章 超スマート社会の倫理 第2章 「スマートさ」の定義 第3章 駆り立てる最適化 第4章 アイヒマンのロジスティクス 第5章 良心の最適化 第6章 「機械」への同調 第7章 満員電車の暴力性 第8章 システムの複数性 第9章 「ガジェット」としての生 おわりに (出版社データーベースより) ――――――― 『スマートな悪 技術と暴力について 』 戸谷洋志・著 講談社 2022年3月

-

羊たちの沈黙はなぜ続くのか

¥3,300

心理学や認知科学の研究者である著者が現在の民主政治の不全がどのように起こっているのか鋭く分析しています。 ドイツや欧米に焦点を当てた本ですが、様々な点でグローバル経済に飲み込まれている日本社会においても日々感じることが指摘されています。 主なテーマの一つ、選挙に民意が反映されているように思えない状況については代議制民主政治の誕生からその特質を読み解いています。 また、新自由主義の考え方を大衆の頭に染み込ませ自己責任論を当然のことと思わせるメディアや教育に群がる知識人の存在を指摘しています。 以前はネオリベ(新自由主義)という言葉をよく耳にしていたような気がしますが、最近はその言葉を聞くこともなく新自由主義や自己責任論が当然のことのように世の中に染み渡っているのかと背筋が冷たくなります。 講演とインタビューなど章に分かれており、訳文もとても読みやすいです。第一章だけでもぜひ読んでいただきたいです。 (ルリユール書店) ―――――― 新自由主義資本主義が支配するエリート民主政治の行き着く先は、私たちの社会と生活の破壊だ。民主政治と自由。この二つの言葉は、私たちの社会にとって、とてつもなく大きな約束を意味し、その実現のために途方もないエネルギーを解き放つ力を持つ。しかし、かつてこの二つの言葉に込められていた人々の希望は、もはや影も形も残っていない。いったい何があったのだろうか? いまだかつて、この二つの言葉ほど、大きな希望が託されながら、社会にとって惨たらしいことに、本来の意味が骨抜きにされ、改竄され、乱用され、その本来の意味に触発されて考え行動を起こした人々を抑圧するための手段として転用されたものは、ほかにない。 「民主政治」と言いながら、現実の世界では、経済と政治のエリートたちが、選挙という形をとりながら、権力を独占している。そこでは社会の中心をなす経済が民主的なコントロール下で運営されず、また説明責任もない。その結果、我々の生活に直接関わってくる社会組織の大部分が民主政治の手の届かない場所にあるのだ。一方の「自由」は、今ではもっぱら経済的強者の自由を意味するようになった。 オーウェルさながらのこの転意のおかげで、これら二つの言葉は、『歴史に残る誤用単語辞典』のなかでも特別な位置を占めることになった。この二つの言葉がもたらす毒によって、人道的な社会を築き、暴力を抑えるという私たちの文明に対する希望は混乱し、濁り、分解され、集合的記憶からほぼ完全に消し去られてしまった。これら二つの言葉に結びついていた希望が文明社会から失われてしまったために、今の私たちには現行の権力構造に取って代わるべき魅力的で人道的な代替案を政治的に表明するのが難しい。いやそれどころか、それらを考えることすら困難になってしまった。 教育とメディアによる教化が、本当の権力を不可視に、社会を権威主義と全体主義に、民衆を従順な羊たちに変えた人心教化プログラムを解き明かす。新自由主義イデオロギーの本質を明らかにし、沈黙を続ける羊たちに覚醒と自己変革を促す注目のベストセラー。本邦初訳。 目次 序章 第一章 なぜ羊たちは沈黙を続けるのか?--最悪の戦争犯罪とモラルの毀損は、いかにして人々の目と意識から隠されるか? 第二章 権力エリートは民衆を恐れている。--ソフトパワーの手法によるデモクラシー・マネジメント 第三章 新自由主義の洗脳--あるネット新聞とのインタビュー 第四章 「土地を所有するものこそ、その土地を統治すべし」--デモクラシー回避の手段としての代議制デモクラシー 第五章 マスメディアによる洗脳--イェンス・ヴェルニケ(ジャーナリスト)との対話 第六章 「迷う群衆」をいかに自分たちの軌道に乗せ続けるか--公共の議論の場を制限し、異論を排斥する 第七章 中道という幻影--カルテル政党--連邦議会選挙 第八章 人種差別、資本主義、そして「支配者たち」の価値共同体 第九章 デモクラシーと白色拷問--拷問の不可視化への心理学の貢献 参考文献、人名索引 解説 水野和夫 特別寄稿 アーサー・ビナード 前書きなど 過去数十年間に民主政治はかつてないほどに空洞化した。民主政治は「民主政治の幻想」に置き換えられ、自由な公共の議論は世論操作とショックドクトリンに取って変わられ、市民の指導理念は政治的に無感覚・無関心な消費活動に変貌した。選挙はその間、根本的な政治の問題にとって、事実上もはや意味をなさなくなった。重要な政治的決定は、民主的な正当性もなく結果に責任を負うことのない様々な政治・経済グループによって下される。このような形のエリートによる支配がもたらす環境、社会、人間心理への破壊的影響は、ますます我々の社会と生活基盤を脅かしている。著者のライナー・マウスフェルトは、このような教化(インドクトリネーション=強力なイデオロギー洗脳)の仕組みを解き明かし、歴史的底流とともに多方面にわたる心理的洗脳の手法に対して、我々の眼を開いてくれる。 「特に教養層といわれる人々は、自分は知っているという幻想に陥りやすい。この階層こそは、その時代の支配的なイデオロギーの洗脳を最も受けやすい--それは、ナチの時代も今日も同じである。彼らは、彼ら自身の沈黙による容認によって、その時代の支配的なイデオロギーの重要な安定化の要因となっているのだ。」(まえがきより) 版元から一言 新自由主義(ネオリベラリズム)的資本主義はすでに50年前から世界(少なくとも西側世界)を覆っている。自由と民主政治の名の下で格差はかつてないほど広がり、資本は少数のオリガールキたちに握られ、社会と生活は破壊された。新自由主義が権威主義的で全体主義的な経済的・政治的イデオリギーであり、長い時間をかけた研究によって策定されたプログラムによって計画され実行された洗脳と教化による帰結は、少数の巨大資本が民衆を奴隷として支配する中世的社会の再来である。自由も民主的社会も中道政治も、全て概念に過ぎず、幻だ。羊の群れと化した民衆は、未だそれに気づかず、沈黙したままだ。著者は教化の心理的プログラムの仕組みを暴くことで、民衆がどのような方法で沈黙する羊にされていったかについて、緻密な観察と分析を展開している。このような絶望的に破壊的な状況は、羊たちの沈黙がなければ、達成不可能であった。新自由主義の計画は完成間近である。それは、デジタルテクノクラシーと共に完成するデストピアだ。この流れを止めるのは、羊たちの覚醒以外にはありえない。啓蒙思想の根本に返って、時代の流れを批判的に捉え直し、自然の秩序に合った正しい社会のあり方を模索する動きを推し進めることが急務だ。残された時間は少ない。 著者プロフィール ライナー・マウスフェルト (ライナー マウスフェルト) (原著者) 一九四九年生まれ。ドイツ、キール大学名誉教授。知覚と認知心理学が専門。政治・社会問題に関する研究を通じて、新自由主義イデオロギー、デモクラシー(民主政治)の権威主義統制国家制への転換、世論形成とショックドクトリンの心理操作の仕組みなどについての著作多数。講演活動にも注力しており、なかでも『世論とデモクラシーはいかに操作されているか?』と『権力エリートは民衆を恐れている』は数十万人の聴衆を集めた。 (出版社データーベースより) ―――――― 『羊たちの沈黙はなぜ続くのか』(副題:私たちの社会と生活を破壊するエリート民主政治と新自由主義) ライナー・マウスフェルト著 長谷川圭、鄭基成訳 日曜社 2022年11月

-

SNSの哲学

¥1,540

SOLD OUT